給与からの個人町県民税の特別徴収について

最終更新日:2024年12月3日

個人町県民税の特別徴収とは?

事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人町県民税を徴収(差し引いて)、従業員の居住する市町村へ納入していただく制度です。

事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、その年の4月1日に給与を支払っているすべての従業員について、個人町県民税を特別徴収していただく義務があります。

※特別徴収制度は地方税法第321条の4及び各市町村の条例によって義務づけられています。

特別徴収制度は、従業員の方にとってたいへん便利な制度です

- 普通徴収(納税義務者が納税通知書の交付を受けて直接納税)の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回のため1回あたりの納税額が少なくてすみます。

- 従業員の方は、金融機関に出向いて納税する手間を省けます。

- 事業主の方は、給与から徴収していただく税額をあらかじめ市町村からお知らせしますので、税額を計算する必要はありません。

特別徴収はその年の4月1日に給与を支払っているすべての従業員に対して行っていただきます

事業主や従業員の希望により徴収制度を選択することはできません。

普通徴収(従業員が自分で納税する方法)が認められるのは以下の場合に限られます

- 受給者総人員が2名以下の事業者から給与を支給されている場合

- 他の事業者から支給される給与から特別徴収されている場合(給与支払報告書(個人明細書)の乙欄に該当する方)

- 給与が少額で個人町県民税を特別徴収しきれない場合

- 給与が毎月支給されていない場合(給与の支払が不定期な場合)

- 事業専従者

- 既に退職している場合又は給与支払報告書を提出した年の5月末までに退職予定の場合

上記の従業員がいる場合や、従業員が年度途中で退職されたときなどには、事業主は市町村に対し届出が必要になります。

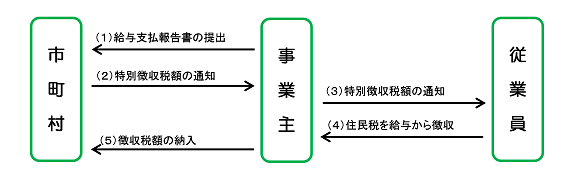

特別徴収による納税のしくみ

給与支払報告書の提出 (1)

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)の住所地の市町村へ提出しなければなりません。

給与の支払のあった翌年の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)に邑南町に住所のある従業員についての給与支払報告書を、給与の支払のあった翌年の1月31日までに邑南町へ提出してください。

注:給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員について給与支払報告書の提出が必要になります。

給与支払報告書を提出した従業員(退職者を含む)の中に、特別徴収の対象とならない条件を満たす方がいる場合は、このとき一緒に報告してください。

特別徴収税額の通知 (2)(3)

給与支払報告書の提出のあった特別徴収義務者(事業主)へ5月31日までに邑南町から「町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用・特別徴収義務者用)」を送付します。

特別徴収義務者用は事業所で保管し、給与からの徴収の際に参照してください。

納税義務者用は速やかにそれぞれの納税義務者(従業員)に配布してください。

なお、退職・転勤等により給与からの徴収ができない方については、「給与所得者異動届出書」をご提出の上、併せて特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を邑南町財務課までお返しください。

住民税を給与から徴収 (4)

「町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に各納税義務者の年税額と月々の徴収税額が記載してあります。それにしたがって、6月から翌年5月までの毎月の給与から徴収して(差し引いて)ください。

このとき、月は給与の支給日により判断します。4/1~4/30の勤務分の給与を5/10に支給した場合、5月のものとして扱ってください。金融機関の営業日の都合などにより月をまたぐこととなった場合は、その影響はないとした日(例:通例月末払いのものが翌月頭になった場合は、月末)に支給したとして扱ってください。

徴収税額の納入(邑南町への納付) (5)

給与から徴収した翌月の10日(土曜日・日曜日・祝日にあたるときは翌金融機関営業日)までに納入書により邑南町へ納めてください。

例)6月分の納期限は7月10日

納入書は、毎年6月中旬頃に邑南町から1年分送付します。納入書をお使いの場合は、6月分から順番にお使いください。

注: ただし、銀行等のサービスを利用されていて納入書が不要の場合は送付しておりません。

納入書は下記の金融機関でご利用いただけます。

- 島根県農業協同組合

- 山陰合同銀行

- 島根中央信用金庫

- ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県内)

中国5県外に事業所がある場合は納入書と共に「県民税(特別徴収)取扱ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書」を送付しますので、こちらをお近くの郵便局へ提出されると納入書がご利用いただけるようになります。

納期の特例について

給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主に限り、従業員が居住する市町村に申請し市町村長の承認を受けた場合には、年2回の納入にすることができます。

特別徴収税額の変更について

特別徴収税額を通知した後で、税額の変更があった時は、「町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用・特別徴収義務者用)」を送付しますので、それにしたがって徴収額を変更してください。

年の途中で納税義務者(従業員)に退職等の異動があった場合

納税義務者が異動(退職・休職・死亡・転勤等)されて給与からの徴収ができなくなった時は、「給与所得者異動届出書」に未徴収税額や今後の納付方法など必要事項を記載し、異動があった月の翌月10日までに提出してください。

当該届出書の提出後、その内容を反映した「町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)」を送付します。

異動後の未徴収分の納付方法について

1月1日以降に異動があった場合の未徴収税額は、原則として最後の給与から一括徴収し、翌月の10日までに納入してください。(ただし、一括徴収税額が給与の額を超える場合は普通徴収(納税義務者が自分で納付する方法)に変更になります。)

また、12月末までの異動の場合でも、本人から申し出があった場合は同様に一括徴収してください。一括徴収しない場合は、未徴収分は本人が納める普通徴収に変更になります。

注:外国人の場合はできるだけ一括徴収してください。

勤務先が変わる場合で、新しい勤務先で特別徴収することが可能な場合は、特別徴収を継続していただくよう新しい勤務先に連絡し、その旨を、「給与所得者異動届出書」に記載してください。

特別徴収への切替について

雇用等により新たに特別徴収を開始したい従業員がいる場合は、「特別徴収への切替届出書」を提出してください。

事業所の解散、休業、名称又は住所等の変更について

名称や住所等を変更される場合は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

解散、休業等により特別徴収できなくなった場合は、財務課町民税係に届け出てください。

関連リンク

お問い合わせ先

- 財務課

- 電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013